Entretien avec Gilbert Achcar conduit par Darren Roso

Entretien avec Gilbert Achcar conduit par Darren Roso

Commençons par revenir à ce qui semble maintenant être un lointain souvenir: l’onde de choc révolutionnaire qui a déferlé sur le monde arabe en 2011. Vous avez argumenté dans votre livre Le peuple veut: Une exploration radicale du soulèvement arabe que ces événements n’étaient que le début d’un long processus révolutionnaire en raison de la nature spécifique du capitalisme au Moyen-Orient. Pouvez-vous expliquer ces dynamiques de l’économie politique dans le monde arabe et leurs rapports avec les formes de régimes autoritaires?

Pour commencer par une considération générale, il est évident maintenant que nous assistons à une grave crise mondiale de l’étape néolibérale du capitalisme. Le néolibéralisme s’est développé comme une étape capitaliste à part entière, véritable, depuis la mise en œuvre de son paradigme économique dans les années 1980. Cette phase est entrée en crise depuis la Grande Récession, il y a dix ans. La crise se déroule sous nos yeux, entraînant des soulèvements sociaux de plus en plus importants. Si vous regardez aujourd’hui ce qui se passe au Chili, en Equateur, au Liban, en Irak, en Iran, à Hong Kong et dans plusieurs autres pays, il semble que le point d’ébullition soit atteint dans de plus en plus de pays.

Les événements dans la région arabe s’inscrivent dans cette crise mondiale générale. Mais il y a quelque chose de spécifique dans ce bouleversement régional. Là, les réformes néolibérales ont été menées dans un contexte dominé par un type spécifique de capitalisme – un type déterminé par la nature particulière du système étatique régional qui se caractérise par une combinaison, dans des proportions différentes, de statuts rentiers et patrimoniaux, ou néopatrimoniaux. Ce qui est surtout spécifique à la région, c’est la forte concentration d’Etats pleinement patrimoniaux, une concentration inégalée dans aucune autre partie du monde. Ce patrimonialisme signifie que les familles au pouvoir sont propriétaires de l’État, qu’elles le soient légalement dans une configuration «légale» absolutiste ou simplement de facto. Ces familles considèrent l’Etat comme leur propriété privée et les forces armées – en particulier les appareils armés d’élite – comme leur garde privée. Ces caractéristiques expliquent pourquoi les réformes néolibérales ont connu leurs pires résultats économiques dans la région arabe comparés à ceux de toutes les régions du monde. Les changements d’inspiration néolibérale réalisés dans la région ont entraîné les taux de croissance économique les plus faibles de tous les pays en développement et, par conséquent, les taux de chômage les plus élevés du monde, en particulier parmi la jeunesse.

La raison n’est pas difficile à comprendre: le dogme néolibéral repose sur la primauté du secteur privé, l’idée que le secteur privé doit être le moteur du développement, tandis que les fonctions sociales et économiques de l’Etat doivent être réduites. Le dogme dit en un mot: introduire des mesures d’austérité, réduire l’Etat, réduire les dépenses sociales, privatiser les entreprises d’Etat et laisser la porte grande ouverte aux firmes privées et au libre-échange, et dès lors des miracles vont se produire.

Or, dans un contexte dépourvu des conditions préalables d’un capitalisme idéal-type, à commencer par la primauté du droit et la prévisibilité (sans laquelle il ne peut y avoir d’investissement privé de développement à long terme), ce que l’on obtient en fin de compte, ce sont surtout les investissements privés à profit rapide et la spéculation, surtout dans le secteur de la construction immobilière, mais pas dans l’industrie et l’agriculture, pas dans les secteurs clés de la production.

Cela a créé un blocage structurel du développement. Ainsi, la crise générale de l’ordre néolibéral mondial va dans la région arabe au-delà d’une crise du néolibéralisme pour devenir une crise structurelle du type de capitalisme qui y prévaut. Il n’est donc pas possible de sortir de la crise dans la région par un simple changement des politiques économiques dans la structure conservée du type d’Etats existants. Une mutation radicale de l’ensemble de la structure sociale et politique est indispensable, sans quoi la crise socio-économique aiguë et la déstabilisation qui affectent l’ensemble de la région n’auront pas de fin, à vue humaine.

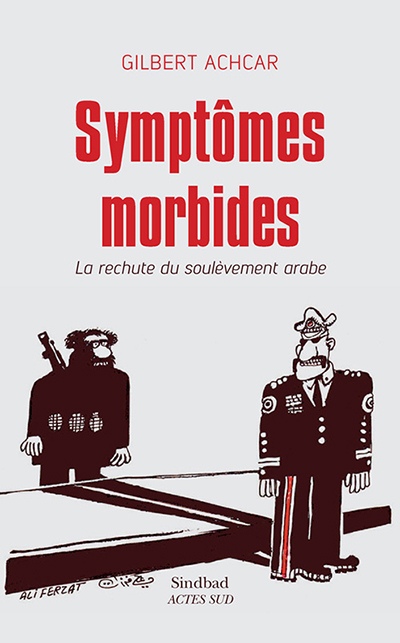

C’est pourquoi une onde de choc révolutionnaire aussi impressionnante a secoué toute la région en 2011, et pas seulement réduite à des manifestations de masse. La perspective était vraiment insurrectionnelle, avec des gens chantant «Le peuple veut renverser le régime!» – le slogan qui est devenu omniprésent dans la région depuis 2011. La première onde de choc révolutionnaire de cette année-là a secoué avec force le système régional des Etats, révélant qu’il était entré dans une crise terminale. L’ancien système est en train de mourir irréversiblement, mais le nouveau ne peut pas encore naître – je pense bien sûr à la célèbre phrase de Gramsci – et c’est là que les «symptômes morbides» commencent à apparaître. J’ai utilisé cette phrase dans le titre de l’ouvrage datant de 2016 qui fait suite à celui de 2013: Le peuple veut.

Est-il vrai que les mesures néolibérales dans le monde arabe se sont accélérées malgré l’essor révolutionnaire? Les prix des denrées alimentaires en Egypte augmentent avec les prix de l’électricité et du carburant, et les estimations prudentes de la Banque mondiale indiquent qu’environ 60% des Egyptiens sont «pauvres ou vulnérables», tout cela alors que le régime a renouvelé sa répression contre les manifestations. Pouvez-vous nous parler de la relation entre la contre-révolution et le néolibéralisme accentué?

L’Egypte en est un très bon exemple. Lorsque la Grande Récession a frappé en 2008, beaucoup ont cru qu’elle annonçait la fin du néolibéralisme et que le pendule allait revenir au paradigme keynésien. Mais c’était une grande illusion pour la simple raison que les politiques économiques ne sont pas déterminées par des considérations intellectuelles et empiriques, mais par les rapports de forces entre classes.

Le virage néolibéral est dirigé depuis les années 1980 par des fractions de la classe capitaliste, celles qui ont un intérêt direct dans la financiarisation. Pour s’en éloigner, il faut un changement dans l’équilibre social des forces, qui ait un impact sur les rapports entre les fractions de la classe capitaliste elle-même, un changement au moins équivalent à celui qui a eu lieu dans les années 1970 et 1980.

Cela ne s’est pas encore produit et les forces progressistes opposées au néolibéralisme ne se sont pas encore montrées assez fortes pour imposer le changement. Les néolibéraux sont toujours en tête du peloton: ils prétendent que la raison de la crise mondiale n’est pas le néolibéralisme mais l’absence d’une application complète de ses recettes. Bien qu’ils aient massivement recouru en 2008-2009 à des mesures contraires à leur propre dogme, comme le sauvetage massif du secteur financier par des fonds publics, ils ont rapidement repris de plus en plus les mêmes politiques néolibérales poussées de plus en plus loin.

C’est exactement ce que nous avons dans la région arabe, malgré la gigantesque onde de choc révolutionnaire qui a secoué toute la région en 2011. Presque tous les pays arabophones ont connu une montée massive de protestations sociales cette année-là. Six des pays de la région – soit plus d’un quart d’entre eux – ont connu des soulèvements massifs. Et pourtant, la «leçon» selon le FMI, la Banque mondiale – ces gardiens de l’ordre néolibéral –, c’est que tout cela s’est produit parce que leurs recettes néolibérales n’avaient pas été suffisamment appliquées! La crise, disaient-ils, était due à un démantèlement insuffisant des vestiges des économies capitalistes d’Etat d’hier. Ils ont affirmé que la solution est de mettre fin à toutes les formes de subventions sociales, encore plus radicalement que ce qui s’était déjà produit.

Toutefois, si les gouvernements de la région n’ont pas poussé plus loin leurs options, c’est parce qu’ils avaient peur de le faire. Ici, il ne s’agit pas de l’Europe de l’Est après la chute du mur de Berlin, quand les gens ont avalé la pilule très amère des changements néolibéraux amples et brutaux dans l’espoir que cela leur apporterait la prospérité capitaliste. Dans le monde arabe, les gens ne sont pas prêts à en payer le prix parce qu’ils n’ont aucune illusion que leur pays deviendra comme l’Europe occidentale, comme les «Européens de l’Est» l’ont cru. Par conséquent, pour imposer de nouvelles mesures néolibérales au peuple, il faut recourir à la force brutale. L’Egypte est donc une illustration très claire du fait que la mise en œuvre du néolibéralisme ne va pas de pair avec la démocratie comme l’a prétendu Francis Fukuyama il y a trente ans dans son fantasme de «fin de l’histoire».

L’Egypte montre clairement que pour mettre en œuvre de manière approfondie le programme néolibéral dans le Sud mondialisé, des dictatures sont nécessaires. La première mise en œuvre de ce type a eu lieu dans le Chili de Pinochet. En Egypte, c’est maintenant la dictature post-2013 dirigée par le maréchal Abdel Fattah al-Sissi – le régime le plus brutalement répressif que les Egyptiens aient enduré depuis des décennies. C’est elle, cette dictature, qui est allée le plus loin dans la mise en œuvre de l’ensemble du programme néolibéral préconisé par le FMI, avec un coût énorme pour la population, avec une forte hausse du coût de la vie, des prix des denrées alimentaires, des transports, etc. L’essentiel de la population a été complètement dévastée. La raison pour laquelle sa colère n’a pas explosé dans les rues à grande échelle est qu’elle en est dissuadée par la terreur d’Etat. Mais la pleine application des recettes néolibérales du FMI n’a pas produit et ne produira pas de miracle économique. Les tensions s’accumulent donc et, tôt ou tard, le pays éclatera à nouveau. Il y a déjà eu une explosion limitée de colère populaire en septembre dernier; tôt ou tard, il y en aura une beaucoup plus grande.

Bien que les contextes diffèrent et que la spécificité soit toujours importante, pourquoi la barbarie a-t-elle maintenu son avantage sur les mouvements ouvriers et démocratiques dans le monde arabe? Quels ont été, et pour quelles raisons, les tournants de la défaite dans la région depuis 2011? Quel est l’état de la gauche égyptienne et du mouvement ouvrier face à l’ultra-néolibéralisme de Sissi et à sa brutalité autoritaire?

Malheureusement, tant la gauche que le mouvement ouvrier en Egypte sont en mauvais état. Ils ont subi une défaite douloureuse – non seulement à cause du retour brutal de l’Etat répressif, mais aussi à cause de leurs propres contradictions et illusions. La majeure partie de la gauche égyptienne a suivi une trajectoire politiquement erratique, passant d’une alliance mal conçue à une autre: des Frères musulmans aux militaires. En 2013, la majorité de la gauche et le mouvement ouvrier indépendant ont soutenu le coup d’Etat de Sissi de manière très myope, souscrivant à l’illusion que l’armée remettrait le processus démocratique sur les rails. Ils pensaient qu’en se débarrassant de Mohamed Morsi [emprisonné et décédé en juin 2019] et des Frères musulmans, après leur année au pouvoir [30 juin 2012-3 juillet 2013], ils rouvriraient la voie à une nouvelle avancée du processus révolutionnaire, même si elle était ouverte par l’armée.

Cela peut paraître un peu ridicule, mais cette illusion, que les militaires ont entretenue dans la phase initiale de l’après-coup, était bien réelle. Les militaires ont même coopté le chef du mouvement ouvrier indépendant dans leur premier gouvernement post-coup [Kamal Abou Aita, comme ministre du Travail]. Cette terrible bévue a discrédité la gauche ainsi que le mouvement ouvrier indépendant. En conséquence, l’opposition de gauche est très affaiblie et marginalisée dans l’Egypte d’aujourd’hui.

Cela peut paraître un peu ridicule, mais cette illusion, que les militaires ont entretenue dans la phase initiale de l’après-coup, était bien réelle. Les militaires ont même coopté le chef du mouvement ouvrier indépendant dans leur premier gouvernement post-coup [Kamal Abou Aita, comme ministre du Travail]. Cette terrible bévue a discrédité la gauche ainsi que le mouvement ouvrier indépendant. En conséquence, l’opposition de gauche est très affaiblie et marginalisée dans l’Egypte d’aujourd’hui.

Je ne parle pas ici de la gauche marxiste radicale, qui a toujours été marginale, même si elle a parfois joué un rôle disproportionné lors du bouleversement révolutionnaire de 2011-13. Je parle de la gauche large, celle qui avait autrefois un écho auprès de grandes masses. Cette gauche large a perdu une grande partie de sa crédibilité après 2013. C’est d’ailleurs l’une des raisons décisives pour lesquelles les gens ne se sont pas mobilisés massivement contre le nouvel assaut néolibéral. Quand il n’y a pas d’alternative crédible, les gens ont tendance à assimiler le discours du régime qui dit: «C’est nous ou le chaos, nous ou une tragédie à la syrienne. Vous devez accepter notre talon de fer. Ce sera difficile, mais au bout du compte, vous trouverez la prospérité.» Les Égyptiens n’achètent pas vraiment la dernière promesse – la prospérité – mais ils sont encore paralysés par la peur de se retrouver dans une situation bien pire encore que celle qu’ils endurent.

A tout cela s’ajoute une autre spécificité du processus révolutionnaire régional, dont la Syrie est l’illustration la plus tragique. Nous avons déjà évoqué une première spécificité – la crise structurelle propre au monde arabe dans le contexte de la crise générale du néolibéralisme. L’autre spécificité est que cette région a connu le développement depuis plusieurs décennies d’un courant réactionnaire d’opposition, promu depuis de nombreuses années par les Etats-Unis aux côtés de leur plus ancien allié dans la région, le royaume saoudien. Je veux parler de l’intégrisme islamique, bien sûr – tout le spectre de ce courant, dont la composante la plus importante est les Frères musulmans et dont la frange la plus radicale comprend Al-Qaida et le prétendu Etat islamique (alias ISIS).

Le fondamentalisme islamique a été parrainé par Washington comme principal antidote au communisme et au nationalisme de gauche dans le monde musulman pendant la guerre froide. Au cours des années 1970, les fondamentalistes islamiques ont été autorisés par presque tous les gouvernements arabes à faire contrepoids à la radicalisation de la jeunesse de gauche. Avec le reflux subséquent de la vague de gauche, ils sont devenus les forces d’opposition les plus importantes tolérées dans certains pays, comme l’Egypte ou la Jordanie, et écrasées dans d’autres, comme la Syrie ou la Tunisie. Ils étaient cependant présents partout.

Lorsque les soulèvements de 2011 ont commencé, les sections des Frères musulmans ont pris le train en marche et ont tenté de le détourner pour servir leurs propres intérêts politiques. Ils étaient beaucoup plus forts que toutes les forces de gauche restées dans la région, très affaiblies par l’effondrement de l’URSS, tandis que les fondamentalistes bénéficiaient du soutien financier et médiatique des monarchies pétrolières du Golfe.

En conséquence, ce qui a évolué dans la région n’est pas l’opposition binaire classique de la révolution et de la contre-révolution. Il s’agissait d’une situation triangulaire dans laquelle vous aviez, d’une part, un pôle progressiste – soit ces groupes, partis ainsi que réseaux qui ont initié les soulèvements et représenté leurs aspirations dominantes. Ce pôle était faible sur le plan organisationnel, à l’exception de la Tunisie où un puissant mouvement ouvrier [UGTT-Union générale tunisienne du travail] a compensé la faiblesse de la gauche politique et a permis au soulèvement de ce pays de remporter la première victoire en renversant un président [Ben Ali, le 14 janvier 2011], déclenchant ainsi l’onde de choc régionale. D’autre part, il y avait deux pôles contre-révolutionnaires, profondément réactionnaires: les anciens régimes, qui représentaient classiquement la principale force contre-révolutionnaire, mais aussi les forces fondamentalistes islamiques qui faisaient concurrence aux anciens régimes et s’efforçaient de prendre le pouvoir. Dans cette configuration triangulaire, le pôle progressiste, le courant révolutionnaire, a rapidement été marginalisé, non seulement à cause de faiblesses organisationnelles et matérielles, mais aussi et surtout à cause de faiblesses politiques, de l’absence de vision stratégique.

La situation a donc été dominée par l’affrontement entre les deux pôles contre-révolutionnaires, qui a dégénéré en un «choc des barbaries», comme je l’appelle [voir l’ouvrage de Gilbert Achcar: Le choc des barbaries, terrorismes et désordre mondial, 2002], dont la Syrie est l’illustration la plus tragique, avec un régime syrien des plus barbares face aux forces fondamentalistes islamiques elles-mêmes barbares. L’énorme potentiel progressiste que représentaient les jeunes qui ont initié le soulèvement en Syrie en mars 2011 a été complètement écrasé.

Beaucoup de ces jeunes ont quitté le pays, parce qu’ils ne pouvaient survivre ni dans des territoires contrôlés par le régime, ni dans des territoires tenus par les forces fondamentalistes islamiques. Une grande partie du potentiel progressiste syrien a donc été dispersée en Europe, en Turquie, au Liban et en Jordanie. Une partie survit à l’intérieur du pays, mais tant que la situation de guerre perdurera, il sera difficile pour elle de réémerger.

La situation kurde en Syrie est une autre histoire. Le PYD/YPG [Parti de l’union démocratique/Unités de protection du peuple] kurde dans le nord-est de la Syrie est sans aucun doute la plus progressiste de toutes les forces armées actives sur le terrain en Syrie, sinon la seule force progressiste. Ils ont réussi à développer et à étendre le territoire sous leur contrôle avec le soutien des Etats-Unis, parce que Washington sous la présidence Obama les considérait comme des fantassins efficaces dans la lutte contre ISIS (Daech). Ils avaient leur propre intérêt à combattre ISIS, bien sûr, car c’est un ennemi mortel pour eux. Leur première coopération directe avec les Etats-Unis a en effet eu lieu lors de la bataille de Kobane en 2014, lorsque le soutien aérien américain, y compris les largages d’armes, a été décisif pour permettre aux combattants kurdes de faire reculer l’offensive de l’ISIS. Il y a donc eu convergence d’intérêts entre les Etats-Unis, qui fournissent un soutien aérien ainsi que d’autres moyens et ressources, et le YPG, qui fournit des troupes sur le terrain.

C’est ce que Donald Trump a laissé tomber, en poignardant les Kurdes dans le dos et en ouvrant la voie aux attaques colonial-nationalistes et racistes de la Turquie contre eux. Leur situation est devenue extrêmement précaire puisqu’ils sont maintenant pris entre le marteau de la Turquie et l’enclume du régime syrien, entre le chauvinisme turc et le chauvinisme arabe – deux projets de nettoyage ethnique, convergeant vers le projet de remplacement des Kurdes par des Arabes dans les zones frontalières de la Syrie avec la Turquie. Moscou aide les deux dans cette entreprise.

Mais le PYD/YPG n’a pas réussi à s’associer de manière cohérente avec le reste du combat contre le régime meurtrier d’Assad…

Je ne leur en voudrais pas: aucune des forces armées syriennes d’opposition n’était ouverte à une véritable reconnaissance des droits démocratiques et nationaux des Kurdes. Certes, les PYD/YPG ne sont pas une répétition de la Commune de Paris comme certains ont tendance à les dépeindre de manière assez naïve. Et pourtant, avec toutes leurs limites et sans se faire d’illusions à leur sujet, ils représentent la force organisée la plus progressiste et la plus importante sur le terrain en Syrie. Si nous prenons le statut de la femme comme critère principal – et il devrait toujours être un critère crucial pour les progressistes – il ne souffre pas de comparaison par rapport à celui attribué par les PYD/YPG. Ajoutez à cela le fait que leurs co-penseurs en Turquie dirigent le Parti démocratique du peuple (HPD), la seule force politique progressiste et féministe majeure dans ce pays. (A suivre)

Gilbert Achcar est professeur d’études du développement et des relations internationales à la SOAS University of London. Entretien publié dans la revue Marxist Left Review, produite par Socialist Alternative (Australie). Traduction rédaction A l’Encontre.

Soyez le premier à commenter