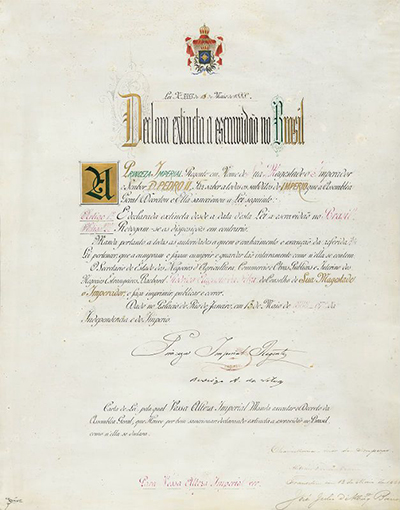

Conservatrice et brève, contenant à peine plus de deux lignes, la loi n° 3353, appelée Lei Áurea [Loi d’or ou dorée], décréta, le 13 mai 1888, la fin légale de l’esclavage au Brésil [1]. Mais si l’esclavage fut aboli d’un point de vue légal et formel il y a 130 ans, sa dimension sociale et politique reste aujourd’hui présente. C’est là que porte la critique principale de chercheurs et de militants des mouvements noirs à la célébration du 13 mai comme jour de «la fin de l’esclavage».

La promulgation de la loi dorée se fit en grande pompe, ainsi qu’en témoigne la documentation photographique d’António Luiz Ferreira, où l’on peut voir une multitude qui attend la signature de la loi devant le Palais impérial, au centre de Rio de Janeiro.

L’empire portugais [jusqu’en 1889, le Brésil est gouverné par une branche de la famille royale portugaise qui avait trouvé refuge outre-Atlantique lors des guerres napoléoniennes] était l’objet de fortes pressions internationales pour qu’il rende illégale la possibilité de réduire les gens en esclavage. En outre, la montée des idées abolitionnistes ainsi que les fuites et insurrections d’esclaves permanentes faisaient de l’esclavage une affaire toujours moins rentable.

L’activiste du mouvement noir Katiara Oliveira s’exprime ainsi au sujet de cette période, en se fondant sur une historiographie peu explorée, bien qu’elle existe: «L’abolition n’est pas le produit d’une simple signature. Les révoltes et les rébellions, comme brûler les champs de canne à sucre [canavial], la fuite vers les quilombos [communauté d’esclaves en fuite], le suicide, l’infanticide, l’empoissonnement des senhores de engenho [les propriétaires des plantations et fabriques de sucre de canne] portèrent préjudice aux propriétaires d’esclaves. Les formes d’affrontement contre le pouvoir du seigneur étaient multiples.»

Malgré cela, le Brésil est le dernier pays occidental à avoir aboli l’esclavage [1833 dans les dépendances britanniques, 1848 pour la France, 1865 pour les Etats-Unis, 1886 pour Cuba]. La Loi d’or fut la loi la plus populaire et la dernière de l’Empire. Un an et demi après l’abolition, l’Empire tomba. Des historiens de cette période, comme Lilia Moritz Schwarcz, professeure du département d’anthropologie de l’Université de São Paulo (USP), souligne le fait que l’Etat différa autant que possible l’interdiction de l’esclavage, ce qui provoqua la mort du régime.

Une abolition inachevée

Depuis des décennies, les mouvements noirs ont baptisé cette date [du 13 mai 1888, qui devint très tôt une fête civile au Brésil] comme le jour de l’abolition inachevée, soulignant la lutte des Noirs pour leur liberté et démythifiant la figure de la princesse Isabel [de Bourbon et Bragance, fille de l’empereur Pedro II et à trois reprises régente du Brésil; elle reçut le qualificatif de «redentora» en raison de la loi d’or] comme bienfaitrice des Noirs.

Jussara Basso, membre de la coordination nationale du MTST, le Mouvement des travailleurs sans toit, commente ainsi cette abolition formelle et à ses débuts: «Cette situation d’abolition inachevée place en réalité le peuple noir dans une condition d’esclavage rémunéré.»

Un an après l’abolition, les théories racistes fondées sur des méthodes pseudo-scientifiques, qui visaient à présenter les Noirs comme des personnes biologiquement inférieures, prirent forme et gagnèrent en audience, des idéologies comme celle du blanchiment racial furent largement acceptées au Brésil entre 1889 et 1914. De ce fait, le blanchiment physique et culturel du pays devint le grand objectif d’un pouvoir qui devait dissimuler la présence noire, ce qui conduisit à l’encouragement de l’immigration européenne pour travailler dans l’agriculture, au détriment des travailleurs noirs.

Jusqu’à aujourd’hui la désinformation sur la période de l’esclavage est grande. La cohabitation harmonieuse racontée dans des ouvrages comme Casa Grande e senzala, le livre de Gilberto Freyre [1900-1987] publié en 1933 [dont la première édition en français date de 1952, chez Gallimard, avec pour titre Maîtres et esclaves. La formation de la société brésilienne], rendent compte d’un esclavage propre, sans grands conflits, comme si un système où un être humain peut posséder un autre pouvait être pacifique.

Un fait central défendu par les experts et les chercheurs à propos de cette loi qui libéra les descendants d’Africains est qu’elle n’incluait pas de réparations historiques et qu’à partir de ce jour les esclaves furent, simultanément, libérés et abandonnés, avant d’être marginalisés.

Raumi Souza partage cette idée. Il fait partie d’un groupe d’étude sur la question ethnico-raciale et la question agraire du MST [Mouvement des travailleurs sans terre]. «L’abolition de l’esclavage fut une illusion. L’esclave est sorti de la senzala [là où étaient cantonnés les esclaves], il a quitté les plantations et est devenu libre, mais une liberté qui ne donne pas accès à la terre ou aux biens matériels et financiers ne lui donne aucune dignité», se lamente-t-il.

Inégalités

Jusqu’à aujourd’hui, les statistiques confirment à différents niveaux les inégalités profondes du pays ainsi que la classification par «race» constitue toujours un facteur aggravant. Le revenu des ménages par tête de la moyenne de la population blanche est plus du double du revenu de la population noire: 1097 reais [un peu moins de 290 francs] pour les blancs contre 508,90 [133] pour les Noirs, si l’on se base sur l’étude de 2016 du PNUD, le Programme des nations unies pour le développement.

Si l’on prend un autre indicateur de l’étude, celui du développement humain municipal, qui prend en compte les revenus, la santé et l’éducation, les Noirs au Brésil ont dix ans de retard par rapport aux Blancs.

Des données comme celles-ci montrent que la signature de la Loi d’or non accompagnée de politiques de réparations perpétua des inégalités qui sont visibles aujourd’hui entre les blancs et les Noirs. L’avocat Daniel Teixeira, du Centre d’études des relations au travail et des inégalités (CEERT), raconte que des législations palliatives ou sans effets étaient communes – comme, entre autres, la Loi du ventre libre ou la Loi des sexagénaires [2] – alors qu’il s’agissait de remédier aux ravages de l’esclavage.

«Un exemple de cela se reflète dans l’expression “leis para inglês ver” [3], qui a justement servi à qualifier les lois abolitionnistes parce qu’elles avaient peu d’effets. Elles étaient émises pour donner l’image d’un pays qui rejetterait l’esclavage, mais qui en pratique a été le dernier pays à l’abolir, bien qu’uniquement sur le plan formel», explique-t-il.

Treize décennies après l’abolition, sans droits pleins et entiers

Le droit à la vie, à l’accès à la terre, aux soins, au logement, à la justice ainsi que l’insertion dans des espaces de pouvoir constituent quelques indicateurs qui révèlent un Brésil extrêmement inégal. La pauvreté et la marginalité ont une couleur au Brésil. L’explication selon laquelle les inégalités socio-économiques entre Blancs et Noirs ne peuvent être expliquées exclusivement par le passé esclavagiste ne date pas d’hier. Ces inégalités résultent surtout des différences en termes d’insertion sociale, dans les rapports de production ainsi que les opportunités offertes à chacun telles qu’elles émergèrent dans la période postérieure à l’esclavage.

Pour Katiara Oliveira, du collectif Kilombagem et du Réseau de Proteção e Resistência ao Genocídio, l’abolition figure à peine sur le papier. Pour preuve, le niveau élevé d’assassinats de jeunes noirs. «Le génocide de la population noire est l’expression du fait que le peuple noir n’a pas accédé à la condition de citoyen, car il ne disposait pas de droits fondamentaux garantis, tels que le logement, la santé, l’éducation et le droit basique à la vie. Les gens meurent au Brésil parce qu’ils sont noirs, parce qu’ils sont pauvres et noirs», dit-elle.

Pour Katiara Oliveira, du collectif Kilombagem et du Réseau de Proteção e Resistência ao Genocídio, l’abolition figure à peine sur le papier. Pour preuve, le niveau élevé d’assassinats de jeunes noirs. «Le génocide de la population noire est l’expression du fait que le peuple noir n’a pas accédé à la condition de citoyen, car il ne disposait pas de droits fondamentaux garantis, tels que le logement, la santé, l’éducation et le droit basique à la vie. Les gens meurent au Brésil parce qu’ils sont noirs, parce qu’ils sont pauvres et noirs», dit-elle.

Selon des données collectées depuis 1998 dans le rapport Mapa da violência 2014. Os jovens do Brasil, 23’000 jeunes noirs âgés entre 15 et 29 ans sont assassinés chaque année au Brésil. C’est-à-dire 63 par jour ou un toutes les 23 minutes. En d’autres termes, sur les 30’000 jeunes qui meurent chaque année, 77% sont des Noirs.

Si ces données indiquent que les morts sont majoritairement des hommes, les femmes non blanches ne vivent pas une situation plus sûre. Le même rapport indique que le nombre de femmes noires mortes a crû de 54% au cours de la dernière décennie [précédant 2014] alors même que celui des femmes blanches a diminué de 10%.

Erica Malunguinho, activiste et gestionnaire de l’espace culturel indépendant Aparelha Luiza de artes negras, à São Paulo, souligne l’indifférence de l’Etat qui ne consacre pas à ce thème le sérieux qu’il mérite. «Sans aucun doute, le féminicide touche plus les femmes noires, au même titre où elles subissent de toutes les violences structurelles, car la pierre angulaire raciale, de la façon dont il est idéologiquement pratiqué, vise en permanence nos vies.»

Dans ce contexte, les inégalités entre femmes sont scandaleuses. «Les femmes lesbiennes, trans et les travestis sont toujours plus vulnérables face à ce que j’appelle la tragédie annoncée», précise Malunguinho, qui est une femme trans.

En général, l’absence de réponse de l’Etat au génocide noir a un lien direct avec les questions de sécurité publique, mais pas exclusivement. Il existe des indices qui montrent que ce ne sont pas seulement les balles qui tuent, la négligence de l’Etat sur la question de la santé des populations noires cause également des morts.

Emanuelle Góes, épidémiologiste et docteure en santé publique, explique la façon dont les Noirs meurent toujours de maladies pour lesquelles il existe des traitements, telles que la tuberculose, l’hypertension, le sida, entre autres. «La fausse abolition, de fait, interfère sur la santé de la population noire.»

E. Góes salue le SUS, le système unique de santé, car il bénéficie grandement aux populations noires, mais elle précise que même le SUS ne parvient pas à faire face à toutes les inégalités. «Avec le SUS, un système universel, intégral et équitable, qui préconise une distribution de manière équitable, fondé sur la justice et les droits, il y a bien une amélioration, mais pas un équilibre. Les disparités raciales face à la santé existent encore.»

Si le thème universel de la santé reflète des différences entre Blancs et Noirs, une approche historiographique indique que l’absence de distribution de terres après l’abolition de l’esclavage est le creuset de toutes les inégalités.

Raumi Souza, du MST, résume comment cette question se pose dans les campagnes. «Jusqu’à aujourd’hui, la lutte pour l’accès à la terre est aussi une lutte contre l’héritage de l’esclavage.»

Il affirme que la lutte dans les campagnes est une lutte noire. «Le sans terre d’aujourd’hui est l’esclave d’hier». Pour lui, il n’existe qu’un chemin pour tenter de réduire une brèche historique placée sur la voie de l’égalité. «L’abolition n’est pas terminée et elle ne sera achevée qu’une fois qu’une réforme agraire sera mise en place. La distribution des biens et de la terre est un facteur important de cette démocratisation.»

Outre la réforme agraire, les titres de propriété précaires sur les terres quilombolas sont également un reflet de cette fausse abolition. La négation de l’accès à la terre de 1888 demeure. Selon des données de la Conaq, la Coordination nationale d’articulation des communautés noires rurales quilombolas, seuls 4% des plus de 1600 processus de titularisation des terres quilombolas auprès de l’Institut national de colonisation et de réforme agraire (Incra) ont abouti.

Le programme de reconnaissance des zones quilombolas non seulement ne progresse pas, son budget a été réduit de 94% en sept ans, passant de 64 millions de reais en 2010 à 4 millions en 2017.

La tragédie récente qui a mis fin à l’occupation du bâtiment Wilton Paes [4], à São Paulo, a jeté un éclairage sur la question des occupations dans les villes.

Jussara Basso, de la coordination nationale du MTST, rappelle que le droit au logement prévu par la Constitution de 1988 est refusé aux populations noires et pauvres. «Le droit de la rue nous est réservé. Cette tragédie a souligné la nécessité immédiate d’un programme d’habitation qui réponde réellement aux besoins de la population à faible revenu de ce pays ainsi que de programmes sociaux qui garantissent une existence digne», affirme-t-elle.

Elle souligne que la majorité des personnes à la rue sont des Noirs, tout comme ceux qui occupent des maisons, qui vivent dans les périphéries et qui sont en sous-emploi. «Les gens ont l’impression qu’il n’y a eu aucun progrès en matière de politique sociale cherchant une forme d’inclusion et de répartition des riches dans ce pays. En réalité, nous travaillons pour garantir la richesse du petit nombre, pendant que nous vivons avec ce que nous pouvons.»

A l’instar de ce qui se passe avec le logement, Daniel Teixeira, avocat du CEERT [Centre d’étude des relations du travail et des inégalités], analyse comment la vie des Noirs, qui représentent 53% de la population, est prise dans une culture juridique qui considère que l’égalité raciale n’est pas un vecteur de transformation. «Il est possible de parler des préjugés en ce qui concerne la législation fiscale, qui porte plus sur les pauvres, là où se trouve la population noire, jusqu’à la question des personnes suspectes de crimes que les gens ont dans la rue, un abordage policier qui ”privilégie” les Noirs en tant que suspects.»

Dans un pays dont l’histoire, si on la ramène à une période de 10 jours, a passé 7 jours dans un régime esclavagiste et qui présente encore des formes radicales de racisme structurel, il est difficile de parler d’inégalité en profondeur sans prendre en compte les questions du racisme, du machisme, de l’hétéronormativité et de la phobie envers les personnes LGBT. C’est ce que pense l’écrivaine et docteure en sciences de l’information Bianca Santana. «Ces normes ne sont pas des normes mineures qui isolent, il s’agit de normes qui structurent le système inégalitaire dans lequel nous vivons.»

Auteure de l’ouvrage Quando me Descobri Negra, publié en 2015, Santana est convaincue qu’il faut rompre le silence sur le racisme pour pouvoir le combattre. «Le processus qui m’a amenée à me découvrir femme noire, qui écrivit ce livre, que j’ai entendu également chez de nombreuses autres femmes, fut de constater à quel point le silence sur la question raciale renforçait cette idéologie du blanchiment: nous n’allons pas parler de la question raciale parce qu’il n’y a ici aucun problème.»

Penser que les effets de 300 ans d’esclavage pourraient être renversés en 130 ans relève peut-être d’un optimisme excessif, mais la réalité est que des secteurs toujours plus nombreux font écho aux mouvements noirs lorsqu’ils affirment qu’une transformation sociale profonde au Brésil doit impliquer des politiques sérieuses destinées à des réparations faites aux populations noires [5].

Les inégalités historiques, par secteurs

«Historiquement, le droit à la terre a été refusé aux personnes noires du Brésil, de ce fait la terre, la race et la classe sont des phénomènes liés. La majorité des personnes qui font partie des colonies de la réforme agraire sont des Noirs, qui descendent des Africains qui furent réduits en esclavage au Brésil. La réforme agraire est une forme de réparation des inégalités raciales au Brésil.»

Raumi Souza, du groupe d’études sur la question ethno-raciale agraire du MST

«La politique des quotas a été un chapitre important des conquêtes [sociales] parce que nous sommes parvenus à l’unanimité que le Tribunal fédéral suprême établisse la constitutionnalité des actions affirmatives [dites aussi «discriminations positives»]. D’un autre côté, nous assistons aux assassinats de Noirs qui se renforcent en raison de la “guerre contre la drogue” qui criminalise la pauvreté et la négritude.»

Daniel Teixeira, avocat et directeur de projets auprès du CEERT

«Les différences raciales face à la santé sont une réalité actuelle. Un exemple: la mortalité maternelle, plus fréquente chez les femmes noires. Malgré l’existence de la Politique nationale de santé intégrale de la population noire, à l’époque du coup d’État il est plus difficile de la mettre en pratique.»

Emanuelle Góes, épidémiologiste-infirmière, enseignante, docteure en santé publique, blogueuse sur la page População Negra e Saúde

«L’abolition, qui date d’il y a 130 ans, reste encore sur le papier. Nous ne sommes plus réduits en esclavage, nous ne sommes toutefois toujours pas des citoyens. Selon l’IBGE [Institut brésilien de géographie et de statistique], la majorité des prisonniers du pays sont métis et plus de 40% en prison préventive, étant peut-être innocents.»

Katiara Oliveira, membre du collectif de gauche Kilombagem et du Réseau de Proteção e Resistência ao Genocídio

«Les personnes qui vivent dans des favelas, sur les bords des écoulements d’eau, sont criminalisées, ainsi que celles qui occupent des édifices parce qu’elles ne veulent pas vivre dans la rue. La majorité d’entre elles sont Noires. Il s’agit de personnes qui cherchent à lutter pour leurs droits, toujours refusés. Il est bien nécessaire d’ouvrir des espaces pour que les gens occupent des postes de pouvoir public afin de permettre une représentation effective du peuple noir dans ces espaces.»

Jussara Basso, de la coordination nationale du MTST

«Le mouvement de femmes noires se positionne depuis des années dans les débats importants, car les questions de race, de genre et de classe constituent trois points de réflexion permanents pour penser le projet dominant de société occidental. Dans le projet de société dans lequel nous vivons aujourd’hui, ces thèmes sont vus sous l’angle de fragments isolés, alors qu’il s’agit de questions structurelles au Brésil.»

Erica Malunguinho, activiste et enseignante en esthétique et histoire de l’art à l’Université de São Paulo. Gérante de l’espace culturel indépendant Aparelha Luzia de artes negras.

(Article publié le 13 mai sur le site Brasil de Fato, traduction française A L’Encontre à partir de l’original portugais et de la traduction en castillan réalisée pour le site El Salto Diario)

____

[1] En voici le texte:

Art. 1.º: É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil.

Art. 2.º: Revogam-se as disposições em contrário.

Article 1: A partir de ce jour, l’esclavage est aboli au Brésil. Article 2 : toutes les dispositions contraires sont révoquées. (Réd. A l’Encontre)

[2] La loi du ventre libre, Lei do Ventre Livre en portugais, a été promulguée en 1871. Tout enfant né d’une esclave à partir de cette date était considéré comme libre, bien qu’il restât sous tutelle du maître de sa mère jusqu’à l’âge de 21 ans. Cette loi ne prévoyait pas de prix maximal aux compensations prévues aux propriétaires en raison de l’affranchissement, n’indiquait pas un délai pour l’abolition totale de l’esclavage, ni ne contenait de disposition pour empêcher la dispersion des familles, entre autres. La loi des sexagénaires, Lei do Sexagenário, date de 1885. Elle «libérait» tous les esclaves âgés de 60 ans et plus. Les anciens esclaves devaient toutefois payer leur liberté, notamment en travaillant trois ans au maximum ou jusqu’à leurs 65 ans pour leurs anciens propriétaires. (Réd. A l’Encontre)

[3] Soit littéralement «loi pour en montrer aux Anglais». A l’origine, il s’agissait de l’introduction dans la législation de lois contre la traite négrière à une époque où l’empire britannique entendait l’interdire. Le passage de cette loi au Brésil n’a pas empêché que la traite clandestine soit très étendue au milieu du XIXe siècle, période au cours de laquelle le transfert annuel d’Africains sur le continent américain atteignait des sommets dans toute l’histoire de la traite Atlantique. L’expression «leis para inglês ver» est passée dans le langage pour désigner une législation «vitrine» sans effet réel ou plus généralement une mesure à visée de «communication». (Réd. A l’Encontre)

[4] Le bâtiment Wilton Paes, édifice de 26 étages construit dans les années 1960, au centre de São Paulo a longtemps été occupé par les locaux de la police fédérale, jusqu’au début des années 2000. Abandonné, le bâtiment a été occupé à partir de 2012 par le MLSM (Movimento de Luta Social por Moradia-pour le logement).

Dans la nuit du 1er mai 2018, le bâtiment a pris feu et s’est effondré. Environ 150 familles (soit près de 400 personnes) occupaient les 10 premiers étages du bâtiment contre le paiement d’une taxe pour assurer l’entretien de l’édifice d’entre 150 et 450 reais (soit entre 40 et 120 francs). Si plus de 300 personnes ont pu sortir à temps de l’édifice, 4 personnes au moins sont mortes. Plus d’un mois après l’incendie, les habitant·e·s dormaient dans la rue près de la maison effondrée. Selon certaines estimations, il y aurait plus de 4000 familles qui vivraient dans environ 70 édifices occupés au centre de São Paulo. (Sources: El País en portugais, Fausto Salvadori, 4 mai 2018, Paulo Eduardo Dias et Daniel Arroyo, 4 mai ainsi que la Folha de São Paulo 1er juin 2018). (Réd. A l’Encontre)

[5] Sur l’histoire de l’esclavage au Brésil, les lecteurs et lectrices peuvent se rapporter à l’excellent ouvrage traduit en français de Mario Maestri, L’esclavage au Brésil, Karthala 1991. Pour ceux et celles ayant accès au portugais brésilien, ils peuvent lire son ouvrage plus complet: O Escravismo no Brasil, Atual Didactico, 2015. M. Maestri s’inscrit dans la lignée des travaux novateurs de Jacobo Gorender (1923-2013), O Escravismo colonial, Atual 1988 et de l’ouvrage issudes débats qu’il a suscités A Escravidao Rehabilitada (publié en 1990, réédité en 2016 par Expressao Popular). (Réd. A l’Encontre)

Soyez le premier à commenter